油画《国旗的诞生》 作者:高国方

“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮……”这首雄壮豪迈的《歌唱祖国》,多年来唱遍大江南北、长城内外。五星红旗作为中华人民共和国的国旗,是我们伟大祖国的象征,而她的诞生,则有着一段令人难忘的故事。

广泛征集国旗设计方案

1949年6月15日,北平中南海高朋满座,新政治协商会议筹备会(以下简称筹备会)第一次会议在这里召开。参加会议的有中国共产党、中国民革、中国民盟和其他民主党派、各人民团体、各界民主人士等23个单位,134名代表。

当中国共产党中央委员会主席毛泽东步入会场时,全场响起热烈掌声,大会临时主席周恩来致开幕词,随后毛泽东发表讲话,他首先提到,筹备会的任务就是完成新中国成立的各项重要准备工作,其中拟定新中国的国旗、国徽、国歌是此次会议的重要任务之一。

6月16日,周恩来在中南海主持了筹备会常务委员会第一次会议,会议决定在筹备会常务委员会下面设立六个小组,其中,第六小组负责拟定国旗、国徽及国歌方案等,组长时任由中国民主促进会负责人马叙伦担任,时任北平市军事管制委员会主任叶剑英任副组长,后又增加沈雁冰(即茅盾)为副组长,主持日常工作。第六小组的其他成员有:张奚若、田汉、马寅初、郑振铎、郭沫若、翦伯赞、钱三强、蔡畅、李立三、张澜、陈嘉庚、欧阳予倩、廖承志等。

7月4日,第六小组在中南海勤政殿召开第一次会议,讨论拟定国旗、国徽、国歌征求条例,设立国旗国徽图案评选委员会及国歌辞谱评选委员会。会议决定推选叶剑英、廖承志、李立三、郑振铎、张奚若、蔡畅、田汉、翦伯赞等人组成国旗国徽图案初选委员会,叶剑英为召集人;推选、田汉、沈雁冰、钱三强、欧阳予倩等人组成国歌辞谱初选委员会,郭沫若为召集人。会议同时决定,公开发布国旗国徽图案及国歌辞谱征集启事,由郭沫若、沈雁冰、郑振铎三人负责草拟。

周恩来在《征求国旗国徽图案及国歌辞谱启事(草案)》上的批示

《征求国旗国徽图案及国歌辞谱启事(草案)》经周恩来审改后,由新政协秘书处呈送毛泽东、朱德、李济深、张澜、林伯渠等新政协筹备会常委征求意见。随后,自7月14日起,征集启事在《人民日报》《天津日报》《新民报》《北平解放报》《大众日报》《光明日报》等报纸上连续刊载,香港及海外华侨报纸也纷纷转载。

征集启事刊登后,社会反响非常热烈。全国投稿者非常踊跃,各行各业、男女老幼,包括高级领导干部也都积极参与。一个月内,共征集到国旗设计稿1920件、图案2992幅。

国旗方案精选

8月22日,国旗国徽初选委员会召开第一次会议,会议对国旗图案进行了初步挑选。

8月24日,第六小组在北京饭店召开第三次全体会议,对初步挑选的国旗图案进行进一步讨论审议,初步形成了较为一致的意见。会议决定为避免与苏联相同,拟不采取斧头镰刀图案的国旗设计样式。

在讨论中,与会代表们普遍赞成初选第十一号国旗设计图案,认为这一设计红白二色分配适当,红星在角上,旗不飘开也能看得见,样式也与其他国家不雷同,且配色美观,白色象征光明,红色象征革命政权,红星代表共产党的领导。

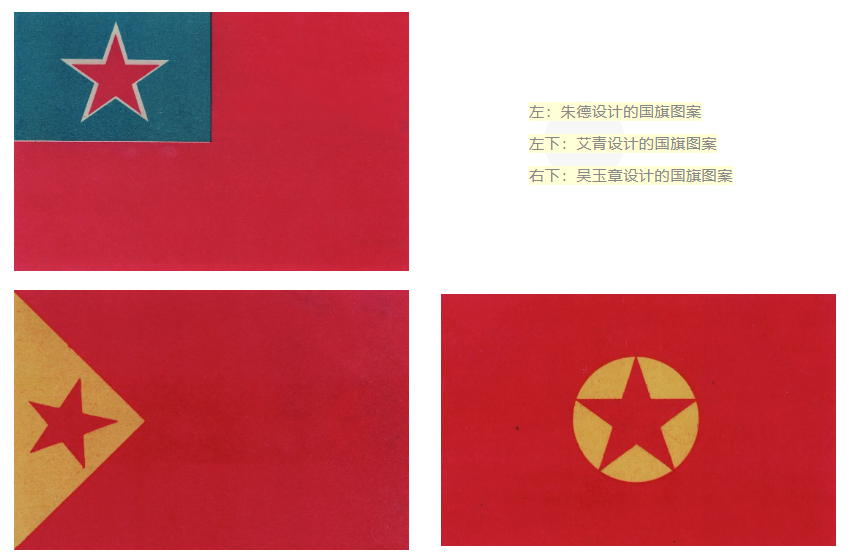

左:初选第十一号国旗图案

右:初选第十一号国旗图案修改图,为复字第四号

对此,第六小组很快就收到了陈嘉庚的反对意见。他认为,初选第十一号与印度尼西亚的国旗相似,上部白色在太阳底下稍远就看不大出来,且没有表示工农联盟之义。针对这一意见,后在初选第十一号修改图(复字第四号)中,就将白色调整为了黄色。

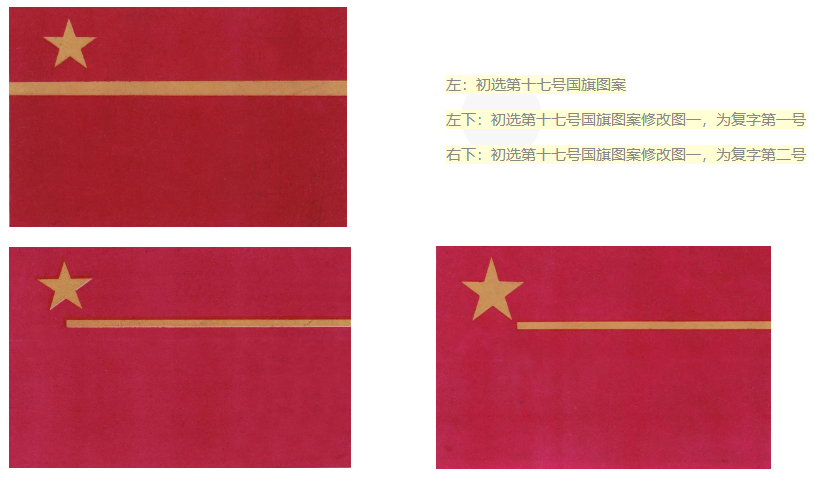

9月14日,第六小组第四次全体会议在北京饭店召开。会议决定将初选第十七号与初选第十一号国旗图案修改图提供常委会参考,同时决定把来稿中较好的图案印成小册子,分发给政协全体代表,并分组商讨之。

9月22日,第六小组从国旗图案应征稿件中选出共38幅,编印成《国旗图案参考资料》,分别以复字第一号至复字第三十八号顺序编号,其中有应征原稿,也有根据评审意见修改的修改稿,并将其提交新政治协商会议第一届全体会议审阅。

曾联松

1949年8月11日,曾联松提交的国旗设计图案

曾联松设计的国旗图案经修改,将原方案中大五星图案中的镰刀锤子图案去掉,编为复字第三十二号。曾联松(1917-1999年),浙江瑞安人,并非专业画家设计师,看到国旗图案征集启示后,满怀对党和新中国的热爱和激情,设计出了用五角星这个革命的标志作为主题国旗图案。

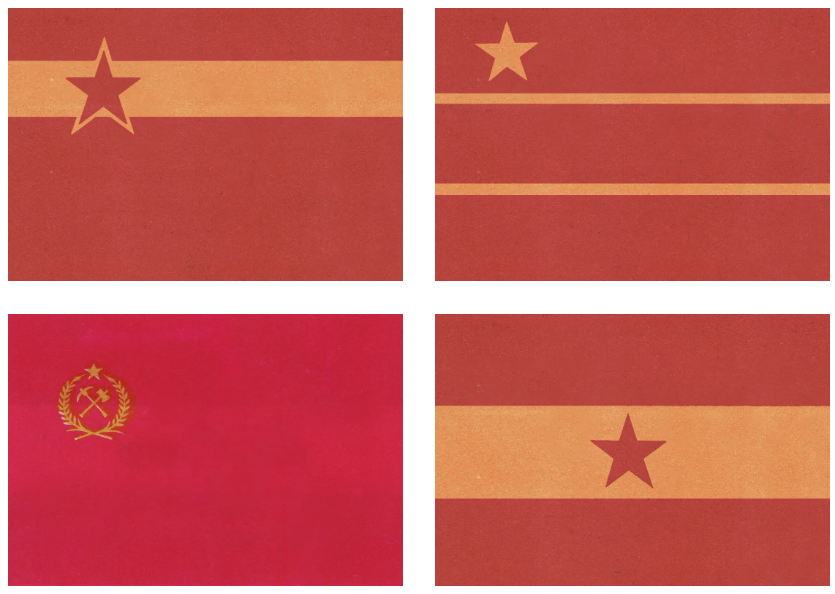

入选的38幅国旗设计稿还有的自于青年学生。复字第五号就是由当时17岁的梁从诫所设计,也代表了青年群体对庆祝新中国诞生的满腔热情和期盼。梁从诫是我国著名建筑师梁思成的儿子,也是第七届至第十届的全国政协委员。

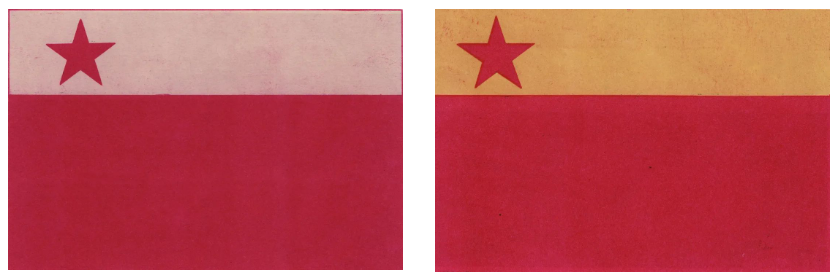

左上:梁从诫设计的复字第五号国旗图案

右上:郭沫若设计的复字第八号国旗图案

左下:余卓生设计的复字第二十六号国旗图案

右下:张仃、钟灵、周光远设计的复字第九号国旗图案

9月23日,参加中国人民政治协商会议第一届全体会议的600多位代表,分为11个小组参与国旗、国徽、国歌等方案的讨论。各小组讨论非常热烈,但各代表对第六小组挑选的国旗参考图案持有异议。

开始大家比较倾向复字第三十二号图案,即由曾联松所设计的“红地五星旗”,但也有人持不同看法。另一方面,代表们对复字第一号、复字第四号和复字第三号图案,即左上方一颗大五角星,中间加一条或两条黄杠代表黄河、长江等类型的图案,赞成的人较多。但同时,反对意见也十分激烈。

9月23日晚,第六小组随即召开第六次全体会议,对讨论的结果进行了总结。彭光涵向周恩来推荐了复字第三十二号图案,周恩来对该设计感到满意,让彭光涵绘制较大的图样,供毛泽东和代表们审看。

国旗的确定

1949年9月25日晚,毛泽东、周恩来在中南海丰泽园主持召开了国旗国徽国歌纪年国都协商座谈会,邀请郭沫若、沈雁冰、黄炎培、陈嘉庚、张奚若、马叙伦、田汉、徐悲鸿、李立三、洪深、艾青、马寅初、梁思成、马思聪、吕骥、贺绿汀等参加,听取关于国旗、国徽、国歌、纪年、国都方案的意见。

会议中,毛泽东拿着放大了的五星红旗图案说:“我看这个图案反映了中国革命的实际,表现了我们革命人民大团结。现在要团结,将来也要团结,我看这个图案是较好的国旗图案。”其他与会者在发言中纷纷赞同毛泽东的分析和选择,大家热烈鼓掌表示赞同。

修改后的复字第三十二号国旗图案

9月26日,国旗国徽国歌国都纪年审査委员会召开第一次会议,绝大多数代表都同意以复字第三十二号图案为国旗,并对其说明进行了修改,指出“红色象征革命,星象征中国革命人民大团结”。

9月27日,马叙伦代表国旗国徽国歌国都纪年审查委员会向中国人民政治协商会议第一届全体会议作了工作报告。在周恩来主持下,大会讨论通过了中华人民共和国国旗等四个决议案,指出“中华人民共和国的国旗为红地五星旗,象征中国革命人民大团结。”

当天,全程参与国旗诞生始末的著名诗人艾青满怀激情,谱写了一首新中国国旗的赞美诗歌《国旗》。

美丽的旗

庄严的诗

革命的旗

团结的旗

四颗金星

朝向一颗大星

万众一心

朝向人民革命

我们爱五星红旗

像爱自己的心

没有了心

就没有了生命

我们守卫它

它是我们的尊严

我们跟随它

它引我们前进

革命的旗

团结的旗

旗到哪里

哪里就胜利

1949年9月28日,中国人民政治协商会议第一届全体会议主席团公布国旗的制法说明。

1949年9月29日,《人民日报》刊登国旗的图样、《国旗制法说明》,提供给社会各界制作使用。

1949年9月30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议胜利闭幕

1949年9月30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议胜利闭幕。

1949年10月1日,中华人民共和国举行开国大典,毛泽东亲手按动按钮,在天安门广场升起了新中国第一面五星红旗。中华人民共和国国旗诞生的过程,体现了全国人民对新中国无限的崇敬和热爱,也彰显了人民民主的独特魅力。(本文选自《军事史林》,作者游云 )