1940年11月15日,左权在《新华日报》发表《百团大战第三阶段的新胜利》。

1954年3月,华北军区政治部关于马本斋灵柩移往石家庄陵园的批复。

1942年7月25日,《晋察冀日报》刊文《狼牙山烈士塔落成》。

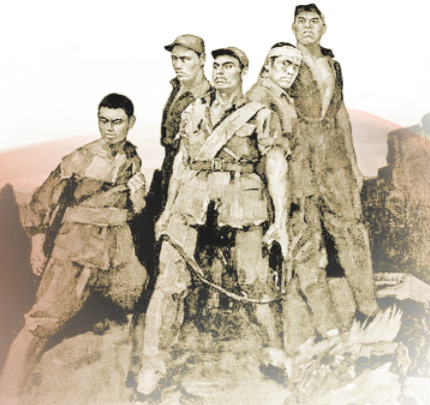

狼牙山五壮士(油画)。詹建俊作

左权像。

马本斋像。资料图片

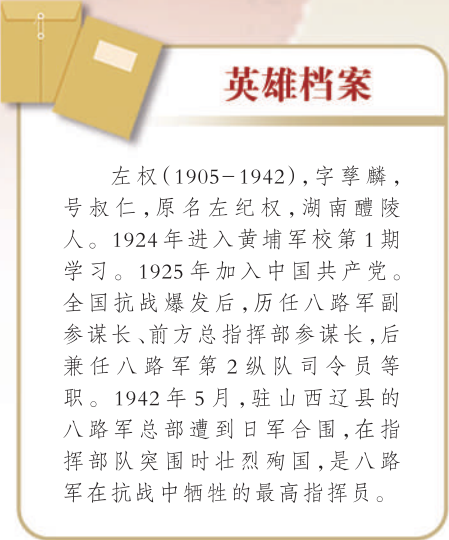

柯棣华在晋察冀军区第3军分区誓约运动大会上讲话。

左权:赤胆忠心铸英名

在太行山的苍茫群峰间,矗立着一座以英雄之名命名的城市——左权县。80余年来,人们始终铭记这位把一生奉献给祖国和民族解放事业的英雄。如今,左权县十字岭突围战纪念园与左权将军纪念亭已成为当地人民缅怀革命先辈、弘扬英烈精神、传承红色血脉的重要地标。

1925年,左权加入中国共产党,同年赴苏联留学。1930年回国后,他前往中央苏区工作。1934年10月,左权参加长征,参与指挥强渡大渡河、攻打腊子口等战斗。

全国抗战爆发后,左权担任八路军副参谋长、前方总指挥部参谋长,后兼任八路军第2纵队司令员,协助朱德、彭德怀指挥八路军开赴华北抗日前线,开展敌后游击战争,粉碎日军多次残酷“扫荡”。作为曾在黄埔军校和苏联伏龙芝军事学院学习的高级指挥员,左权以其军事指挥才能和军事理论素养,得到了毛泽东、周恩来、朱德等的高度评价。1940年百团大战期间,左权协助彭德怀制订关家垴战斗的作战计划,并亲赴前沿阵地指挥。1941年11月,他指挥八路军总部特务团进行黄崖洞保卫战,经8昼夜激战,以较小代价歼敌千余人,被中央军委誉为“1941年以来反‘扫荡’的模范战斗”。战斗间隙,他撰写了《论坚持华北抗战》《埋伏战术》《袭击战术》《战术问题》《论军事思想的原理》等军事著作,较为系统地阐述了反围剿、反“扫荡”、坚持游击战争等战略战术问题。他与刘伯承合译的《苏联工农红军的步兵战斗条令》被八路军总部列为步兵战术教育的基本教材。

1942年5月,日军对太行抗日根据地实行“铁壁合围”大“扫荡”。25日,左权在辽县麻田附近指挥部队掩护中共中央北方局和八路军总部等机关突围转移时,在十字岭战斗中壮烈牺牲,年仅37岁。据亲历此战的老兵回忆,左权至少有两次机会可以脱离险境,但他始终将我方人员和机要文件安全置于最重要的地位,坚持亲自组织转移。

左权是八路军在抗日战场上牺牲的最高指挥员,延安和太行山根据地为其举行追悼会。周恩来在《新华日报》撰文称左权“足以为党之模范”。朱德赋诗悼念:“名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华。太行浩气传千古,留得清漳吐血花”。彭德怀撰写和手书了《左权同志碑志》。

为纪念左权,晋冀鲁豫边区政府根据山西辽县人民的强烈愿望,决定将左权将军的牺牲地辽县易名左权县。

左权的英雄事迹可歌可泣,舍生取义的革命精神不断激励着后人。在全国抗战中,作为仅有7万余人口的山区小县,左权县全民抗战,参战支前人数达2.1万余人次,有7000余人将热血洒在民族解放的战场上。

马本斋:抗战到底永跟党

抗日战争时期,在华北平原上,活跃着一支以回民兄弟为主组成的抗日部队——回民支队。这支部队屡建战功,威震敌胆,给日本侵略军以沉重打击,被八路军冀中军区誉为“攻无不克,无坚不摧,打不垮、拖不烂的铁军”。毛泽东称其为“百战百胜的回民支队”。马本斋就是这支英雄的回民支队的司令员。

卢沟桥事变后,面对山河破碎、铁蹄践踏,马本斋组织本村青壮年举起回民抗日义勇队大旗,带领队伍打鬼子、抓汉奸,令日伪军头痛不已。1938年初,马本斋同我党取得联系后,率队参加八路军,所部改编为冀中军区回民教导总队,马本斋任总队长。同年10月,他正式加入中国共产党。1939年,回民教导总队改编为八路军第3纵队回民支队,马本斋担任司令员。1942年,回民支队奉命到达冀鲁豫抗日根据地,他被任命为冀鲁豫军区第3军分区司令员兼回民支队司令员。

马本斋作战勇猛,身先士卒,在回民支队和广大群众中有很高威望。改编后的回民支队,在他的率领下,战斗力不断提高,队伍迅速发展到2000余人,成为八路军冀中军区野战化较早的一支能征善战的精锐部队。

1937年至1944年,马本斋指挥所部回汉战士同日伪军作战870余次,歼灭日伪军3.6万余人,在广阔的冀中平原和冀鲁豫边区,所向披靡,屡建奇功,令敌人闻风丧胆。在这些大小战斗中,1940年5月的康庄伏击战尤为著名。当时,马本斋率领回民支队在河北衡水一带开展抗日斗争。为进一步打击日军的嚣张气焰、保卫麦收,经多次周密的实地侦察,马本斋决定在衡水至安家村一带的公路上伏击日军。战斗当天,他先派小分队佯攻安家村之敌。由于该据点之敌无法判断我军人数,慌忙向驻衡水日军求援。随后,回民支队割断敌军电话线,切断安家村和衡水两处敌人间的联系。驻衡水日军无法弄清真实情况,又怕丢了安家村据点,慌忙出动部分日伪军,坐汽车前去增援。此时,马本斋早已带领主力埋伏在康庄公路两侧高粱地。战斗仅持续几十分钟,敌军就被全歼,创造了八路军零伤亡记录。

马本斋不仅是战场上的骁勇战将,更是有着坚定信仰和高尚品格的民族英雄。1941年,为逼降马本斋,日军抓走他的母亲白文冠。白文冠宁死不屈,最终英勇就义。母亲的壮烈牺牲,让马本斋悲痛万分,但也更加坚定了他抗战到底的决心。

由于长期的艰苦作战,马本斋身患重病。1944年1月,在回民支队奉命开赴延安前,他抱病作了最后一次动员报告,叮嘱同志们:“要跟着党,跟着毛主席,抗战到底!”同年2月,马本斋不幸病逝,终年42岁。3月17日,延安各界举行马本斋追悼大会,毛泽东、周恩来、朱德等中央领导送上花圈和挽联。毛泽东题写的挽联是:“马本斋同志不死!”周恩来的挽词是:“民族英雄,吾党战士!”朱德的挽词是:“壮志难移,回汉各族模范。大节不死,母子两代英雄!”

新中国成立后,为表彰马本斋烈士的功勋,中央决定将河北省献县东辛庄命名为“本斋回族自治乡本斋东村”,将烈士的遗骨迁葬于石家庄华北军区烈士陵园,供后人凭吊瞻仰。

狼牙山五壮士:纵身一跃惊天地

巍巍太行,萧萧易水。棋盘陀,即易水河畔狼牙山主峰。抗日战争时期,为掩护党政机关和群众转移,八路军战士马宝玉、胡德林、胡福才、宋学义与葛振林主动将敌人引至此处,一步步退到悬崖绝壁,据险抵抗。在打完最后一颗子弹后,他们毅然砸枪跳崖,用生命和鲜血谱写出一首气吞山河的壮丽诗篇。

1941年8月,侵华日军华北方面军调集7万余人的兵力,对晋察冀边区所属的北岳、平西根据地进行毁灭性“大扫荡”。狼牙山位于河北易县城西南部,地处晋察冀根据地东大门,扼守太行山要冲,是转移通道的核心节点,被日军列为重点“清剿区”。9月,日伪军3500余人围攻狼牙山地区。该地区驻有八路军晋察冀军区所属第1军分区机关部队和涞源、易县、徐水、满城四县党政机关及群众数万人。第1军分区第1团7连奉命掩护机关、部队和群众向老君堂方向转移。完成任务撤离时,留下第6班班长马宝玉,副班长葛振林,及战士宋学义、胡德林、胡福才掩护全连转移。

5名战士坚定沉着,利用有利地形奋勇还击,打退日伪军多次进攻。为不让日伪军发现连队转移方向,他们边打边撤,将日伪军引向狼牙山棋盘陀峰顶绝路。日伪军误认咬住了八路军主力,遂发起猛攻。5位战士临危不惧,英勇阻击,子弹打光后,用石块还击,一直坚持战斗到日落。面对步步逼近的日伪军,他们宁死不屈,毁掉枪支,义无反顾,纵身跳下数十丈深的悬崖。马宝玉、胡德林、胡福才壮烈殉国;葛振林、宋学义被山腰树枝挂住,幸免于难。

同年10月18日,八路军晋察冀军区司令员聂荣臻等签署颁布《晋察冀军区关于学习狼牙山五壮士的训令》,对马宝玉等5名战士英勇顽强的战斗精神给予高度评价,号召全军指战员向五壮士学习。为纪念和表彰5位抗日英雄,党和政府建造纪念塔,竖碑撰文以缅怀烈士。

狼牙山五壮士纵身一跃惊天地,浩气长存贯山河。80余年过去了,他们用生命诠释“英勇顽强、宁死不屈、血战到底”的战斗精神,已熔铸为新时代强军征程的精神底色,激励着我们奋勇前行。

柯棣华:妙手丹心救伤员

80余年前,一位肤色黝黑、双眼微凹的异国青年身穿八路军军服,站在硝烟弥漫的晋察冀抗日前线,面对鲜艳的中国共产党党旗,举起右手庄严宣誓。他的名字叫柯棣华。柯棣是他的姓氏,姓氏后的“华”字以示与中国人民并肩战斗的决心。

1937年卢沟桥事变后,印度为支援中国的抗日战争,组建了援华医疗队。此时,正准备报考英国皇家医学会的柯棣华毅然决定参加医疗队。1938年9月17日,由柯棣华等5人组成的印度援华医疗队抵达广州。9月底,医疗队抵达汉口,加入中国红十字会救护总队,被编为第15救护队。武汉沦陷后,医疗队撤至重庆待命。其间,队员希望前往延安,参与八路军伤兵和难民的救护工作,但遭到国民党的阻挠。

1939年2月,医疗队冲破重重封锁抵达延安,受到延安军民热烈欢迎。同年秋,柯棣华等提出追随白求恩的足迹奔赴抗战前线。毛泽东亲自批准并勉励他们学习政治。经过1个多月的跋涉并经历了突破封锁线的战斗,他们终于到达晋东南太行山区的八路军总部。1940年初,日军集结重兵对晋东南根据地发动残酷“扫荡”,柯棣华随部队进行战地救护。为能及时抢救伤员,他将临时手术站设在前沿阵地。一次战斗中,柯棣华连续工作46个小时,给80余名伤员进行手术。3月,柯棣华从晋东南出发,向晋察冀根据地挺进。百团大战期间,他在13天内共接收800余名伤病员,进行手术585次。由于伤病员不分昼夜地运来,他曾连续3天3夜坚守岗位未曾休息。

印度援华医疗队原定在中国服务的时间只有1年,医疗队员或因病或服务期满先后回到印度,最后只剩柯棣华留在晋察冀抗日根据地。柯棣华既要救治伤病员,又要为学员讲课授技,还要躲避日军的空袭和“扫荡”,因劳累过度,他的病痛经常发作,身体十分虚弱。聂荣臻一再劝他易地治疗,柯棣华却不顾危险留下工作。1942年12月,他写讲义时突然发病,不幸逝世,年仅32岁。毛泽东为柯棣华题写挽词:“全军失一臂助,民族失一友人。柯棣华大夫的国际主义精神,是我们永远不应该忘记的。”

抗日战争时期,还有许多像柯棣华这样的国际友人。他们远渡重洋来到中国,深入最危险的敌后根据地,或持手术刀救死扶伤,或执钢枪并肩作战,或以笔为剑揭露侵略暴行,有力支援中国人民的解放事业,彰显了无私无畏的国际主义精神。(郭 茹 王志英 彭 超)