陈科志:

那时我正在西南联大读大学

看到日本飞机来炸我同胞,我就去当兵了

陈科志,原美军第14航空队飞机维修员。

我中文名叫作陈科志,英文叫Jerry Chen。我出生在1926年,在湖南长沙长到11岁,爸爸带我到香港去,在香港念中学。我1940年到1945年参加美国飞虎队,在昆明、缅甸、印度打过仗。

那个时候我正在西南联大读大学,我看到日本飞机来炸我们中国同胞。我就去当兵了。

招考飞虎队队员,要会讲英文,还要验身体,要大学校长开的证明才能进去。因为我在大学的时候读的机械系,所以分配到机械部门修理飞机,我在飞虎队的任务是保养战斗机。保养飞机分几个部门,有侦察机、轰炸机、战斗机的。

1942到1945年,我在飞虎队执行了四年的任务。那时相当危险,日本的飞机都是几十架、一百架地轰炸我们。我们的战友很多都炸死了,看见路上都是血,很可怜。没有办法,为国家牺牲,但我们的部队也打了20余架日本飞机下来。

喜马拉雅山“驼峰航线”,我飞过很多次。因为被日军占领了,物资过不来,都是靠飞机运过来。我就跟飞机到印度去了很多次。“驼峰航线”很危险,飞机不能飞那么高,要从山峰里面穿行过去。日本的飞机是九架在一起,排成一个人字形,有时候一来就是一排,足足有27架。我们的战斗机也很多,几十架上去打。这时候遇到轰炸机,飞机掉下来就直接撞在山上。

我们的飞机很多掉下来,都被中国人救了。我从飞机上跳降落伞下来,中国老百姓救下了我。

飞虎队基地总部在昆明,重庆、成都、桂林、湖南、浙江几个地方都有,我都去过。我一共执行了多少次任务记不清楚了,从昆明飞印度,运物资回来,再去印度那边修理飞机。

年轻时的陈科志(前排右一)。

飞虎队人太多了,我们这个部队,189人的第一大队里,中国人就我一个。

我觉得身为飞虎队员没有什么值得骄傲的。我们就是为了国家,自己无所谓,命都不要。

1945年日本投降,我们大部分撤退回美国。我跟上司到香港。那个时候我还年轻,后来自己做生意,香港、美国两头跑,一直做到60多岁就退休了。

那个时候,我们将美国的手纸、笔、汽车、衣服、粮食,由美国运到香港,香港再运到大陆去,分发给老百姓。

2015年,我受邀到北京,参加抗战胜利七十周年阅兵典礼。发了勋章给我,我很高兴。我身上的这件衣服就是飞虎队的,这是当时的标志。

马大任:

投笔从戎,我被分配到陈纳德办公室做译电员,管他的密码

马大任,陈纳德的译电员。

我1920年出生在温州永嘉县,是父母的第二个孩子。我父亲是温州中学的教员,温州中学待遇很好,所以我家在温州也算是有钱人。我父亲是个学者,很受尊敬,所以我小的时候非常幸福。

父亲对我的教育非常重视。我小的时候,父亲就到上海去了,他把上海商务印书馆出版的儿童书籍和杂志,都寄回温州。我房间里有个书架,上面有很多书。我写信给父亲,父亲看了我的信后,把所有的错字都改了,再寄回来给我看。

父亲还买了许多儿童体育用品。那时候学校的体育球类有五种:足球、篮球、排球、乒乓球、网球。我念初中的时候是全校唯一的五球选手,而且是网球队的队长。

我高中在上海中学念书,没有念完日本就打来了,那是1937年。那时高中学生念完一年级,要受3个月的军事训练,预备将来当军官同日本打仗。我在镇江受的军训。四行仓库“八百壮士”的那个谢团长,就是训练我的大队长。

军训还没结束,日本就打来了。我还是继续念高二,总想着抗日。我父亲对我说,你还继续在租界念书的话,你就要做顺民了,不能够抗日,否则你要被绑票了。假如你不愿意在上海住,不愿意住在日本人威胁之下的租界,你就到内地去当难民,你要么做顺民,要么当难民。我就同父亲说,我顺民也不当,难民也不当,我当兵去,所以我就投笔从戎。

到1938年,我就离开上海了。当时,哥哥作为西南联大的学生,加入了随军服务团。我从上海坐船到香港,再从香港坐火车到内地去投奔他。

后来我们的随军服务团解散,我考取了中央大学,当时选择了外文系。1941年飞虎队来到中国,这一百个飞行员,每个人都要配一个翻译员,他们要生活,要去昆明买东西、上饭馆。中国空军说不行啊,我们哪有一百个翻译员,我们只有飞行员。又不能够打广告招翻译员,万一日本派奸细混进来,那就糟了。中国政府想了个办法,说这样子,我们不对外公开招,我们指定五个在内地最好的大学的外文系的学生,可以自愿到飞虎队当翻译——是自愿,不是强迫。

这个命令下来之后,因为我是中央大学外文系的,我就自愿参加飞虎队当翻译。到了昆明之后,我们要受三个月的训练,因为我们好多东西都不懂,空军的规矩不懂,另外我们在学校学的是英式英文,这些飞行员都是美国人,有许多词语英国人是这样说,美国人是那样说,所以我们要训练从英式英文改成美式英文。

训练之后分配工作,有一些去当飞行员的翻译,有一些做其他工作,我是分配到陈纳德办公室做译电员,就是管他的密码。因为空军来往的信件都要经过密码,明码改成密码发出去,来的电报都是密码,我翻译成明码给陈纳德看。

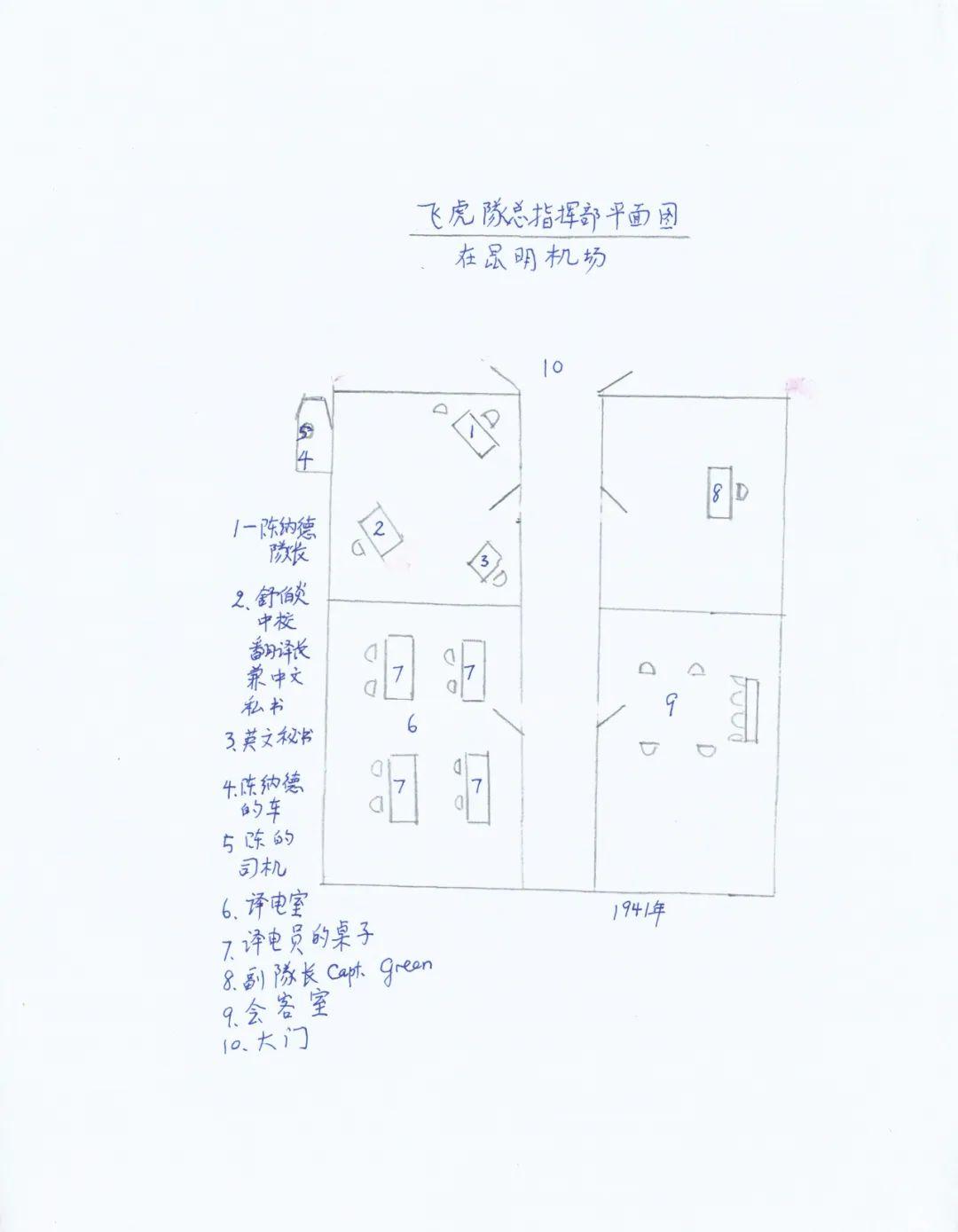

马大任绘制的总指挥部的平面图。

我们有八个译电员,因为译电需要两个人同时做,一天24小时,我们两个人一组,每一组工作六小时,所以需要八个人。我画了一张总指挥部的平面图,陈纳德的办公室就是他、翻译长舒伯炎和秘书三个人。我们这电报弄好送进去,有电报送出去他就告诉我们。陈纳德这个人非常客气,很少讲话,他很静很静的,从来不大声讲话,同我们讲话也很客气。

我的服务期是一年,一年之后我就回到中央大学继续读书了。